© Carsten Krome Netzwerkeins

Rennfahrer werden ist nicht schwer. Das denkt sich jedenfalls der flash-Gründungsredakteur Carsten Krome, als er am 28. Mai 1993 freiwillig seinen Schreibtisch in Herten räumt, um zu neuen (medialen) Ufern aufzubrechen. Er wird kurze Zeit später in den langen Schatten von Europas größter Abraumhalde zurückkehren. Doch bevor der Abschied zur vorläufigen Tatsache wird, will er zwei Wochen zuvor am Veedol-Langstreckenpokal auf der Nürburgring-Nordschleife teilnehmen. Wie selbstverständlich am Steuer eines Fronttrieblers im Zeichen des Blitzes. Die Sache geht um Haaresbreite schief, und sie liefert tiefste Einblicke in den inmerwährenden Kampf ums richtige Mindset.

“Es ist Samstag, der 15. Mai 1993, noch früh in den Morgenstunden. Der Himmel über der Eifel verfinstert sich von Minute zu Minute. Keine guten Aussichten für jemanden wie mich, der pünktlich um zwölf Uhr mittags ein Autorennen fahren will. Allen Ernstes, auf dem alten Nürburgring, der Nordschleife, mit einem annähernd 200 PS starken, geliehenen Opel, einer prominenten Tennis-Familie im Hintergrund, zigtausend Zuschauern hinter den Fangzäunen und der fast unausweichlichen Aussicht, sich gründlich zu blamieren. Bis auf die Knochen. Ach ja, fast schon vergessen: und mit einer kunstvoll frisierten Grande Dame in der Boxengasse. Meiner Mutter.

© Carsten Krome Netzwerkeins

Aber dazu später mehr. Denn zunächst gilt es, das Pflichtprogramm eines jeden Teilnehmers am Veedol-Langstreckenpokal auf dem Nürburgring zu durchlaufen. Nach der Papierabnahme am Freitag – ONS-Rennlizenz, ärztliches Gutachten und Führerschein müssen vorgelegt werden – geht es in die Fahrerbesprechung. Auf dem Weg dorthin – ich bin in Gedanken an plötzliche Regenschauer und einem krachenden Erwachen in den Leitplanken versunken – stellt mir jemand ein in allmählich verblassendes Mintgrün gewandetes Bein. Dazu höre ich in einer unnachahmlichen Mischung aus steirischem Österreichisch und Ur-Westfälisch diesen einen Satz: “Rennfahrer Mücke fährt alles in Stücke!“

© Carsten Krome Netzwerkeins

Verschreckt fahre ich hoch, und vor mir steht ein breit grinsender Franz Konrad. Der Mann ist damals schon eine Legende: Zweiter bei den 24 Stunden von Le Mans 1990 auf Jaguar. Ein Star, ein Vollprofi – einer, der sich gegen Tageshonorar für die Fahrten in den schnellsten Rennsportwagen der Welt verpflichten lässt. Diesmal teilt er sich das Rennlenkrad mit Edgar Dören, einer anderen Legende mit einem verpassten Langstrecken-Weltmeistertitel 1981 auf dem Kerbholz. Mittendrin stehe ich, der Reporter vom Opel-“Fanzine“, wie man damals zu sagen pflegt. Hinter vorgehaltener Hand sagen andere schlicht “Machwerk” dazu.

Das meiste an mir ist geliehen – neben dem mir zugedachten Rennwagen auch der Fahreranzug. “Jacky Ickx“ steht in geschwungenen, dunkelblauen Lettern auf meiner Brust. Jacky Ickx – noch so eine Berühmtheit, ein Weltsportler, ehemaliger Regengott in der Formel 1, Wüstenfuchs, Regenkönig, Langstrecken-Weltmeister, sechsfacher Sieger der 24 Stunden von Le Mans. “Gegen den steht sogar Franz Konrad wie ein schmales Hemd da!“, denke ich. Meinem Gegenüber ist der Schwindel natürlich sofort aufgefallen, und er unkt: “Mensch Jacky, was fährst Du denn heute?“ Ich, ungewohnt einsilbig geworden, reiche die Stafette zurück: “Ja, ‘nen Werksporsche natürlich! Nee – alles Quatsch – ‘nen gepunkteten Opel!“

© Carsten Krome Netzwerkeins

Ich bin aufgeregt, den Astra GSi 16V des Essener Opel-Autohauses Van Eupen zusammen mit Andreas Graf Praschma und Horst Rotter steuern zu dürfen. Unser Fahrplan steht fest: Wir drei wollen üben, müssen üben. Für das große 24-Stunden-Rennen, das einige Wochen später hier oben auf der Nürburgring-Nordschleife stattfinden wird. Als vierter Mann ist Michael Graf vorgesehen. Der Bruder der Tennis-Königin und Rennfahrer-Freundin Steffi Graf – Michael Bartels ist lange vor Andre Agassi ihr Lebensgefährte – ist in der Deutschen Formel-3-Meisterschaft mit einem Opel-Motor unterwegs. Da ist es doch naheliegend, dass er sich auch in der Grünen Hölle im Zeichen des Blitzes betätigen wird.

Leider ist er bei der Adenauer Rundstrecken-Trophy am 15. Mai 1993 verhindert, und so fahren wir zu dritt: der adelige Andreas, der rauhbeinige Horst und ich, der “Rennfahrer Mücke“. Werde ich alles in Stücke reißen? Ich habe es nicht vor, und so völlig neu ist mir mein Dasein im Einteiler aus feuerfestem Nomex-Material auch nicht. Zwei Jahre zuvor bin ich die 24 Stunden auf dem Nürburgring mit dem abermals geliehenen Ford Fiesta XR2i eines Bademeisters aus dem Ford-Markenpokal gefahren. Über einen einzigen Stint (so nennen “wir“ Langstrecken-Rennfahrer eine einzelne “Schicht“ zwischen zwei Tankstopps) in die abendliche Dunkelheit hinein bin ich aber nicht hinausgekommen. Als ich morgens um sechs Uhr nach fahrigen drei Stunden Schlaf zurück in die Box komme, um das Auto zu übernehmen, ist das Team bereits abgereist. Meine Boxennachbarn berichten mir, dass einer meiner drei Mitfahrer nach einem Überschlag im Krankenhaus aufzufinden sei. Dort treffe ich Andreas Stöhr tatsächlich auch an, und so endet mein erstes Motorsport-Abenteuer.

© Carsten Krome Netzwerkeins

Ich berichte Andreas Graf Praschma von diesem Drama, und am 2. Mai 1993 treffen wir uns an der alten Einfahrt in die Nürburgring-Nordschleife. Es ist Sonntagmorgen, und Andreas hat einen roten Calibra turbo dabei. Ein Testwagen, den ich zwei Runden lang über den Eifelkurs trage. Wir sind eine halbe Runde weit gekommen, haben die Breitscheidbrücke passiert, nähern uns dem seit Niki Laudas Feuerunfall am 1. August 1976 berühmt-berüchtigten Bergwerk, als ich Andreas sagen höre: “Also, Du verschenkst Meter. Du bist immer zu weit weg von der weißen Linie. Bei mir ist das so – wenn ich eine harte Arbeitswoche hinter mir und den Kopf nicht frei habe, komme ich bis auf acht Sekunden nicht an meine Bestzeit heran.“ Ein versteckter Hinweis? Ich bin 26 Jahre alt, bin zur Vorbereitung (mit geschenkten Adidas-Schuhen des Radweltmeisters Klaus-Peter Thaler) wie ein Irrer Fahrrad gefahren, fühle mich körperlich fit. Aber habe ich den Kopf nicht frei, spiele ich mir selbst einen Streich?

Dreizehn Tage danach ist also Renntag. Auf dem Nürburgring, der Nordschleife, der härtesten, schönsten, gefährlichsten Rennstrecke der Erde. Bin ich größenwahnsinnig geworden? Nein, das kann nicht sein. Vor zwei Jahren habe ich doch auch überlebt. Obwohl – die Massensegnung aller Rennfahrer durch den Pfarrer der Gemeinde Adenau ist mir schon merkwürdig vorgekommen! Eigentlich ist alles okay, als ich im Freitagstraining zu meinen zwei Pflichtrunden ins Auto steige, mich von den Mechanikern festschnallen lasse, mit den maximal erlaubten 60 km/h die Boxengasse herunterrolle – und einsteige in diese magische Kurvenfolge, die die Grüne Hölle ausmacht.

© Carsten Krome Netzwerkeins

Jede Kurve, jeder Randstein sind mir ja bekannt, irgendwie – freilich aus der Perspektive des Rennsport-Fotografen von eigenen Gnaden, der seit dem 24-Stunden-Rennen 1986 auf der anderen Seite der Leitplanke steht. Diese andere Seite, der Perspektivwechsel, sie sind nicht das beherrschende Thema auf den ersten Metern. Überhaupt nicht. Es sind die anderen, immer die anderen, wie so häufig im Leben. Immer wieder falle ich auf dasselbe Trugbild herein: Ich schaue in den Rückspiegel, sehe einen Porsche, BMW oder Mercedes. Jedesmal denke ich: “Der ist noch weit so weg“, rechne nicht mit ihm. Und dann ist der Schnellere bereits neben mir, beansprucht seinen Platz auf dem schmalen Asphaltband. An einen eigenen Rhythmus ist überhaupt nicht zu denken. Es sind einfach zu viele schnelle Autos da, ganz anders als bei den Trainingsfahrten im Vorfeld!

Die erste Runde neigt sich ihrem Ende zu, als sich ausgangs Brünnchen ein BMW 320i im Innenspiegel zeigt. Es ist die Schweizerin Yolanda Surer, und ausgerechnet an einer Formel-3-Kämpferin will ich mich nun in Sachen “friedlicher Koexistenz“ versuchen! Ich bleibe stur auf meiner Linie, lasse nach links nur eine knappe Wagenbreite Luft. Die Eidgenossin erkennt die Option, die sich ihr bietet, sticht hinein, gerät auf die Rattersteine am linken Fahrbahnrand – und wirft fluchend beide Hände über sich. Ich höre sie auf Schweizerdeutsch “Arschloch!“ brüllen, und bin fest überzeugt: “Das war jetzt doof“. Und genau hier, Ausgangs Brünnchen, in der Anfahrt zum Pflanzgarten, erkenne ich den Fehler: Ich finde meinen Rhythmus nicht, weil ich die ganze Zeit an all die anderen um mich herum denke. Ob ich auf die Schnelle umschalten kann?

© Carsten Krome Netzwerkeins

Nein, kann ich nicht, ich bringe diese Runde und die zweite hinter mich, komme nicht auf anständige Zeiten. Das bemerkt Horst Rotter sofort. Der nimmt mich, kaum ausgestiegen, wie einen Schuljungen an die Hand, um mit mir zum Streckenplan zu stiefeln. Der hängt in Sichtweite des Rennleiter-Gebäudes, und in höchstem Diskant doziert er: “Da vorne fährst Du voll, da vorne auch, das da geht auch voll, und da hinten darfst Du auf keinen Fall bremsen!“ Und was mache ich mit den Berühmtheiten in meinem Rückspiegel, mit den Porsche, BMW und Mercedes, die sonst immer durch den Sucher meiner Kamera fahren? “Die ignorierst Du!“, fordert Horst. Zu seinem Temperament nicht ganz unpassend gewählt: der feuerrote Rennanzug. Ich gelobe Ignoranz, nicht Besserung, und weiß in meinem tiefsten Inneren: “Das kannst Du vergessen!“

Als ich in unsere Box zurückkehre, mein Gang ist jetzt unsicher, steht da meine Mutter. Sie, frisch frisiert wie aus dem Salon – in der windumtosten Eifel ist diese Feststellung bemerkenswert – plaudert angeregt mit den Mechanikern. Um sie herum schlawenzelt eine Osnabrücker Porsche-Rennfahrergröße dieser Zeit: Wolfgang Schrey, den ich irgendwie ganz anders in Erinnerung habe. Der begegnet mir sogleich mit einem sachdienlichen Hinweis: “Nachher kommt der Regen! Wenn Du dann anfängst, zu viel am Lenkrad zu drehen, fängt er Dir hinten an, zu tanzen.“ Ich entgegne tonlos: “Ach, lasst mich doch alle in Ruhe!“, und verkrümele mich in das Halbdunkel der Boxenrückwand.

© Carsten Krome Netzwerkeins

Der Start passiert, es ist zwölf Uhr mittags, die Sonne scheint, Andreas Graf Praschma nimmt als erster Fahrer die Lenkrad-Arbeit im Van-Eupen-Astra auf. Ich bin für die Mittelphase vorgesehen, während der kampfstarke Horst Rotter den Schlussturn bis ins Ziel absolvieren wird. Im Klartext: Er soll aufholen, was ich unterwegs verliere. Aber ich nehme mir vor, dass es dazu gar nicht erst kommen wird, und erscheine schon nach fünf Runden – der Wechsel ist sehr viel später geplant – in vollem Ornat in der Boxenreihe. Nach wie vor lacht die Sonne, und ich will die Mär vom plötzlichen Wetterwechsel wider besseren Wissens noch immer nicht glauben. Dabei kenne ich die Eifel und ihre meteorologischen Kapriolen doch!

Irgendwann tippt mir einer der Jungs aus dem Team auf die Schulter. Er sagt: “Auto kommt gleich!“ Ich trete einen Schritt nach vorn, damit mich der Graf im Tumult des Boxenvorplatzes auch früh genug sieht. Das wiederum veranlasst meine Frau Mama – woher hat sie eigentlich ihre Zutrittsberechtigung für den geschützten Boxenbereich hier vorne? – mir einen bahnbrechenden Satz mit auf den Weg geben: “Junge, fahr’ bloß vorsichtig!“ Auf einmal geht alles ganz schnell. Druckluft zischt, Schlagschrauber rattern, Leute schreien, jemand schnallt mich an, ich trete die Kupplung, lege den ersten Gang ein, warte. Ich warte solange, bis alle Mechaniker, die am Auto arbeiten, gleichzeitig die Arme hochreißen – für mich das Signal zum Anfahren. Wiederum mit 60 km/h rolle ich durch die lange Boxenreihe – schneller darf ich noch immer nicht – hinunter zur Ampel an der Ausfahrt. Als ich sie erreiche, springt sie um auf Grün, und ich tauche ein ins Sonnenlicht.

© Carsten Krome Netzwerkeins

Ich bin jetzt im Rennen, einer von 180, einer von denen, die ich seit meinem neunten Lebensjahr sein wollte. Unbedingt. Auf den ersten Kilometern fühle ich mich noch wohl, auch wenn die rechte Fahrfreude nicht aufkommen will. Die habe ich mir für meinen zweiten Umlauf, den ersten fliegenden nach dem Boxenstopp, vorgenommen. Doch soweit werde ich nicht kommen, denn ausgerechnet in der Anfahrt zum Schwedenkreuz sehe ich plötzlich kleine, sehr feine Wassertropfen auf der Windschutzscheibe. Wohlgemerkt, ich fahre auf profillosen Trockenreifen. Instinktiv ziehe ich das Gaspedal zurück. Genau an dieser Stelle habe ich fünf Jahre zuvor, im Herbst 1988, einen Unfall bei nicht ganz offiziellen Probefahrten überstanden. Ohne einen Kratzer, aber mit einem irreparablen VW Golf als Hinterlassenschaft.

Links und rechts von mir brechen jetzt zwei BMW M3 an mir vorbei, die miteinander um jeden Zentimeter kämpfen. Ich kann die Hinterteile der beiden Hecktriebler wackeln sehen, so sehr sägen sie am Limit durch die immergrüne Eifel. Das nächste Bild – ich habe die Arembergkurve noch nicht erreicht – bietet der Innenspiegel: Am rechten Rand sehe ich einen Honda Civic stumpf in die Leitplanken einschlagen. Er wird abgefedert, und kracht auf der gegenüber liegenden Seite noch einmal in die Leitschienen. Dort bleibt er liegen, und ich bin gut beraten, den Blick nach vorn zu richten! Ich lenke ein, nehme die langgezogene Rechts, taste mich hinunter in die Fuchsröhre. Und da, in diesem Zustand des Fallens, öffnen sich plötzlich über mir die Wolken. Es regnet wie aus einem schwarzen Vorhang, im Nu ist alles um mich herum pitschnass.

© Carsten Krome Netzwerkeins

Hinter mir tauchen die Lichter der nachfolgenden Fahrzeuge auf. Sie sind nun alle eingeschaltet, es muss stockfinster sein. Ich nehme das aber nicht so richtig wahr, sondern konzentriere mich auf die Kompression am tiefsten Punkt der Fuchsröhre. Ich weiß, dass alles Regenwasser dorthin abläuft. Ich weiß auch, dass die Gegensteigung aus dieser Schlüsselstelle heraus in einem Linksbogen verläuft, und so halte ich mich ganz links am Randstreifen auf. Ich will zur Not etwas mehr Platz haben, um nach rechts rutschen zu können. Das gelingt, und ich bleibe in der Spur. Bis zum Wehrseifen hat sich eine Prozession hinter mir gebildet, und allen scheint klar zu sein, dass so oder so abgebrochen wird. Niemand feilscht mehr um Positionen. In meinen Rückspiegeln macht sich nun ein oranger DTM-BMW M3 breit. Ihn fährt der Bergisch Gladbacher Regenspezialist Michael Mühlenz. Ich kann sogar seinen Schnauzbart unter dem offenen Jet-Helm erkennen.

Ob ich nun auch für diesen BMW-Treter das (angenommene) “Arschloch des Tages“ bin? Ich höre meine Mutter sagen: “Junge, fahr’ bloß vorsichtig!“ und lasse den Fronttriebler rollen. Wenn ich es jetzt nicht übertreibe, ist er mit seinen Trockenreifen ganz gut lenkbar. Doch dann eröffnet sich mir ein anderes Problem: Die Scheibe beschlägt, und ich stehe zunehmend im Nebel. An den Schalter für die Belüftung komme ich nicht. Ich sitze da, fixiert in meinen Sechspunktgurt, und recke vergebens meinen Arm nach vorn. Auf die Idee, das Gurtschloss zu lösen, komme ich als damals noch praktizierender Katholik nicht. Die Devise lautet: “Was der liebe Gott verboten hat…“. Und so bleibe ich, wie vorgeschrieben, angeschnallt und versuche, den weiteren Verlauf dieser Chaosrunde anhand der rot-weiß gestreiften Randsteine an den Seiten zu erraten.

© Carsten Krome Netzwerkeins

Als ich die rettende Döttinger Höhe erreiche und die Flucht aus den Eifel-Fluten für mich greifbar wird, fängt Michael Mühlenz in meinem Schlepptau ein Spielchen an. Er tritt beherzt aufs Gas, und sofort schwenkt das Heck seines BMW M3 hin- und her. Nach der Schikane Hohenrain stehen schemenhaft zwei Gestalten links und rechts der Einfahrt in die Start- und Zielgerade. Gestreckt halten Sie rote Tücher in den Händen – der Abbruch, Auto ohne Kratzer zurückgebracht! Beim Re-Start des Rennens, das nun über eine verkürzte Restdistanz laufen wird, lacht wieder die Sonne. Ich habe ein Déja-vu und bin froh, dass meine Rallye- und Rutschpartie-erfahrenen Teamkollegen erst einmal anfangen.

Glauben Sie es mir, oder glauben Sie es mir nicht: Ich weiß heute nicht mehr, ob ich im zweiten Teil der Adenauer Rundstrecken-Trophy am 15. Mai 1993 überhaupt noch einmal ins Lenkrad gegriffen habe! Es könnte so gewesen sein, denn von mir existiert ein Foto. Es zeigt mich bei schönstem Wetter in der Schikane Hohenrain. Aufgenommen hat es das leider viel zu früh verstorbene Original Josef “Jupp“ Weitz aus Niederzier bei Düren. “Größ Disch!“, hatte er mir immer zugerufen, wenn “wir Fotografen” uns an irgendeiner Rennstrecke jenseits der Leitplanken trafen. Ich habe ihn immer gemocht, seine unvermeidliche blaue Kappe mit der “Goodyear“-Aufschrift und seinen Aachener Slang. Also nehme ich stark an, nach dem Regen noch einmal im Einsatz gewesen zu sein. Aber das ist wie ausgelöscht.

© Carsten Krome Netzwerkeins

Besser erinnere ich mich an den Pokal für den dritten Platz in der Gruppe A bis 2.000 ccm Hubraum – und an das Gefühl, ihn nicht verdient zu haben. Fast ist es mir peinlich, ihn vor all den Leuten entgegenzunehmen. Über das 24-Stunden-Rennen spreche ich mit meinem Team nie wieder ein Wort. Wir treffen das unausgesprochene Arrangement, den Mantel des Schweigens auszubreiten. Den für mich vorgesehenen Platz nimmt als vierter Mann der Reutlinger Formel-3-Star Michael Krumm, ein junger Schwabe, ein. Ihm wird eine Weltkarriere im Sportwagen beschieden sein. Bei den 24 Stunden von Le Mans 2012 steuert er, der Weltläufige, der fließend Japanisch spricht, einen verrückten “Deltawing“ mit Nissan-Motor. Ich hingegen verschiebe meine Pläne, es noch einmal mit der Nürburgring-Nordschleife zu versuchen, immer wieder. Bis heute.

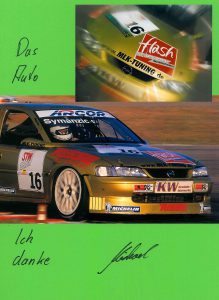

Epilog. Als ich 1999 damit beschäftigt bin, mit ein paar Freunden aus der Eifel endlich noch einmal “Nägel mit Köpfen“ zu machen, begegne ich bei der Supertourenwagen-Meisterschaft, kurz STW, im Fahrerlager des Hockenheimrings einem flüchtigen Bekannten. Es ist … Horst Rotter, der mich freundlich begrüßt und mich nach meinem Befinden fragt. Ich komme zwei Sätze weit, da pfeffert er mir dieses eine Brett um die Ohren: “Also – Rennen solltest Du keine fahren, Du bist einfach nicht der Typ dafür!“ Trotzig denke ich mir: “Wirst schon noch sehen!“ Dabei ist es geblieben, und nur die Eifel-Geister wissen, wofür das gut war. Und, damit wir uns nicht falsch verstehen: Meiner Mutter, die zehn Jahre nach meinem Ring-Abenteuer im Opel Astra GSi 16V am 6. November 2003 viel zu früh verstorben ist, habe ich den gut gemeinten Warnhinweis längst verziehen. Irgendwie ist sie ja doch eine gute Ratgeberin gewesen – und auf mitunter verstörende Weise hellsichtig: Einst dekorierte sie im Hausflur zwei ungerahmte Passbilder – eins von Ralf Kelleners, das andere von mir, mit der garstigen Unterzeile: “Zwei Bekloppte, ein Sport”. Vielen Dank auch, Mama!”

Text: Carsten Krome Netzwerkeins

Fotos: Joachim und Carsten Krome

Lesen Sie – leider – auch:

© Carsten Krome Netzwerkeins

Stets mit Dir. Nie ohne uns. (M)ein Nachruf auf den netzwerkeins-Impulsgeber Joachim Krome, geboren am 17. September 1936 in Duisburg.